数群の野草の群れであった。

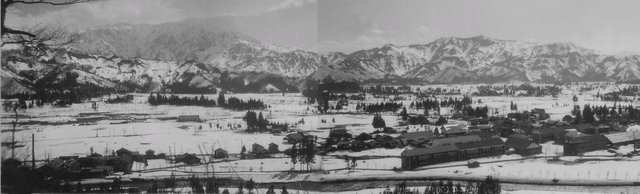

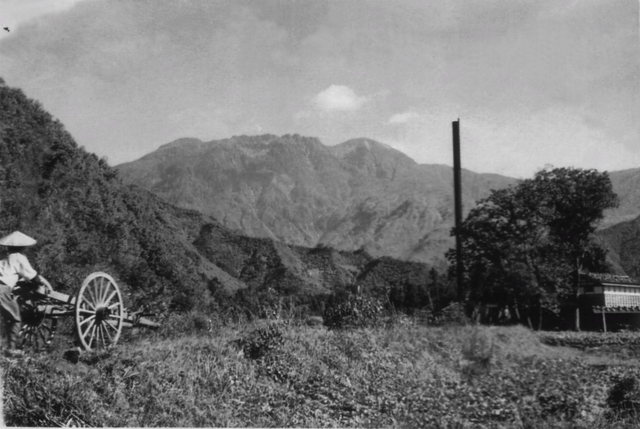

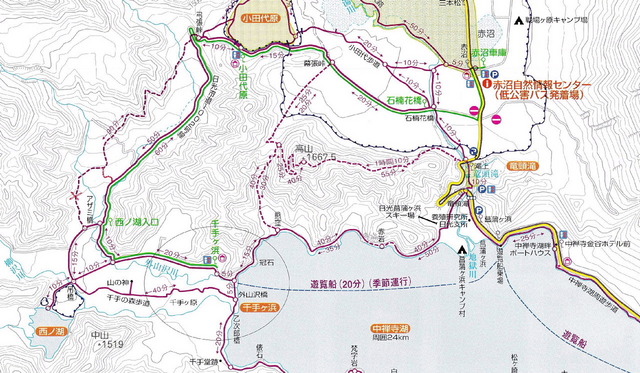

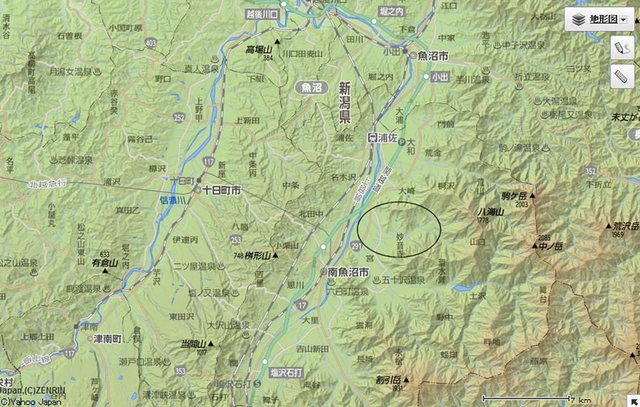

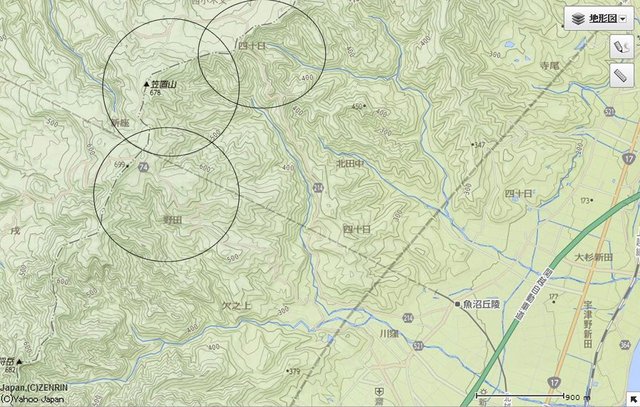

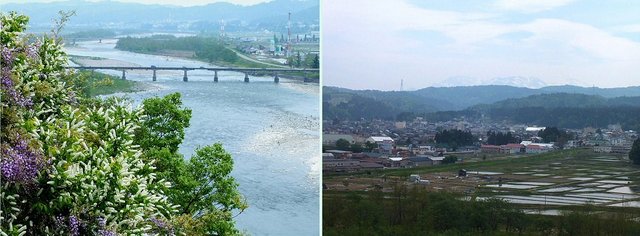

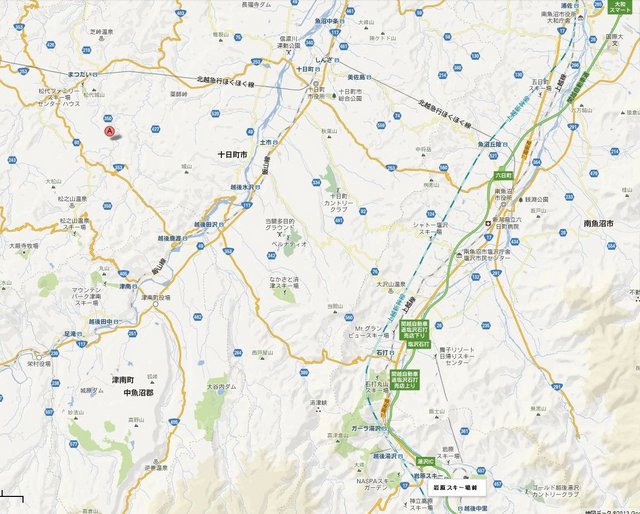

約1km位下った人家が見え始める直前の、左右に棚田が広がる付近。 国道235号線両側の田圃の

畦道に生えた ツユクサの群れの各所に、掲載写真の様な風変りな小さな花のツユクサが群れを作っ

て咲いているのを発見した事から始まった。 (名称:不明)

を作って数ケ所に咲いていた ・・・ その時は国道235号沿いの両脇で、5ヶ所を確認していた )

様ですが、当時は国道の両側に分散して普通のツユクサと混生していた。

勿論、普通のツユクサは周りり一帯が群生地と言える位に密生していた。

ている状況で、その花の群れの隣には、普通のツユクサの花がやはり群れて咲いて居た。

(花以外では、普通のツユクサとまったく見分けが付かない)

に植生が見られ、普通のツユクサも混植して居た。

いが、この時期になると同じ場所 (付近) や 全国の行く先々で ツユクサを見付けると、探して見て

いるが、未だにあの花と同じ花には出会えていない。

のまゝです。

そんな花の集団が国道235号線の両側の田圃の畔際に計 5ヶ所は有ったと記憶していますが、2年後に

宜しくお願い致します。

最近のコメント